Rudimenti di game design: cosa fa di un gioco un gioco?

“Rudimenti di game design” è la rubrica dove zio Dan prova a spiegare, senza essere troppo abrasivo, la teoria dietro a molte delle caratteristiche più o meno ovvie di ogni genere di gaming.

———————————————————————————-

Viviamo in un periodo interessante per il videogaming. Si sente spesso dire, come luogo comune, che l’industria è in crisi ed che un crash del settore sia imminente: il costo sempre più vertiginoso per lo sviluppo di giochi all’avanguardia rende i titoli AAA un investimento ad alto rischio, ed il panorama del 2013 intasato di sequel e reboot pare proprio indicare che molte case produttrici si trovino in un periodo di transizione e di scarsa voglia di innovare. In tutta questa confusione due giochi, Beyond e Last of Us, si presentano sul palco “vergini” e riescono da soli a suscitare una interessante discussione sulla natura del gaming, su ciò che ci si augura dal futuro (specialmente ora che le console next-gen sono ormai current-gen) e, in particolar modo, su quali siano i limiti e le definizioni del concetto/esperienza di (video)gioco. Il mio interesse per la questione parte da alcune dichiarazioni rilasciate da David Cage (Quantic Dream) nel periodo di uscita di Beyond; traduco semi-letteralmente:

“Alcune persone riescono ad essere molto conservative riguardo al medium (videogiochi, n.d.r), e questo è qualcosa di frustrante. Alcuni vogliono che i giochi rimangano quello che sono stati negli ultimi 30 anni, solo con più poligoni. A nessuno dovrebbe essere permesso definire cosa un videogioco sia o cosa dovrebbe essere; nessuno ha questa autorità. [...] Un videogioco può essere molte cose diverse. Angry Birds è un gioco; Call of Duty è un gioco; World of Warcraft è un gioco; Gone Home è un gioco. Chi può decidere “questo è un gioco”, “questo non è un gioco”, “questo non fa parte della categoria”? No. Io dico di aprire il medium a chiunque abbia idee diverse, e che è grandioso vedere persone cercare di realizzare giochi dove sparare non sia l’attività principale.”

E ancora

“Ci sono persone da entrambe le parti che dobbiamo convincere. Da un lato abbiamo i giocatori hardcore che pensano che i giochi dovrebbero solo riguardare lo sparare, trattare di azione e di uccidere e di competizione e di adrenalina. Dobbiamo convincere queste persone a provare Beyond, a dire “OK, questo è un gioco diverso”. Si, parla di una donna. No, non ha una pistola. E forse questa esperienza ti piacerà perché è diversa, perché è qualcosa che non hai mai giocato prima. Dall’altro lato abbiamo persone che non giocano affatto e che potrebbero non capire pienamente cosa un gioco possa diventare. Se queste persone provassero Beyond, potrebbero imparare che i giochi possono essere molto di più di quello che pensavano fossero.

Se avevo dei dubbi sui motivi della crisi, ora ho solo certezze: origina tutto da questo modo di pensare.

Tralasciando l’ironia del dire che Elle non ha una pistola quando nel gioco è un agente governativo che affronta guerriglieri e coreani, la retorica di Cage è sbagliata su più livelli. C’è la falsa dicotomia fra “giochi in cui si spara” e tutto il resto, l’obbligatoria frecciatina snob verso Call of Duty e il tono pedagogico e visionario di chi già mette le mani avanti: l’opera è troppo radicale, c’è il rischio che non venga capita. Ma più di tutto mi preoccupa, da “gamer”, il ragionamento “Chi può definirlo?” nei confronti del termine gioco – per di più da un professionista del settore. Ci vuole un po’ di teoria e di pensiero astratto, ma definire cosa fa un “gioco” è perfettamente possibile. Ci sono vasti studi al riguardo, dozzine di libri scritti da matematici, sociologi e antropologi sugli infiniti giochi che l’essere umano ha sempre inventato, dal Go a Senet al modernissimo Chess960. Si chiama ludologia, ed è la base che manca a molte persone in questo settore.

L’antropologo Johann Huizinga è stato uno dei primi studiosi a occuparsi di ludologia, ed ha definito il gioco come una attività che si consuma all’interno di uno spazio rituale e protetto, nel quale vigono determinate regole che non corrispondono con quelle del mondo fisico. All’interno di questo “spazio di possibilità“, continua lo psicologo Mihály Csikszentmihalyi, le persone-giocatori si muovono e interagiscono in diversi stati mentali dovuti ad un particolare equilibrio tra le proprie capacità e la difficoltà dei compiti richiesti dal gioco (le famose regole di cui prima). Sto semplificando e correndo allo stesso tempo, vediamo se posso fare un esempio concreto.

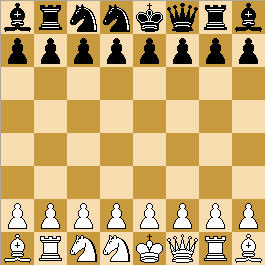

Il bianco vince in due mosse.

Personalmente, ritengo Risiko il gioco più brutto del mondo: il suo mix di strategia e fortuna me lo rende irritante come pochi. Ma gusti a parte, il gioco peggiore mai inventato è senza dubbio Tris. Potremmo definire Tris uno strategico a turni competitivo per due giocatori – ma come strategico fallisce alla grande. Con un minimo di intelligenza, la mossa migliore è sempre evidente: il numero di possibili combinazioni presenti e future è talmente esiguo (perfino ad inizio partita) da rendere presente in ogni momento una strategia dominante – e quando non è una, sono due perché il campo di battaglia è perfettamente simmetrico. Le strategie sono poco profonde, ed il giocatore a cui spetta la prima mossa è sempre avvantaggiato mentre il secondo giocatore può vincere solo grazie ad un errore del primo, e una partita tra due esperti può solo finire in un pareggio. Si presuppone che ai giocatori interessi vincere con merito, ma le regole non incentivano fantasia, memoria e intraprendenza. Può essere un ottimo e veloce passatempo durante delle lezioni noiose, ma c‘è un motivo per cui la Morte, tradizionalmente, non gioca a Tris: stiamo parlando di un gioco “risolto”. Uno spazio di possibilità simile ad un corridoio, con dei bivi con per terra scritto “NON DA QUESTA PARTE”.

A proposito della triste mietitrice, facciamo un parallelo con un gioco più complesso: gli scacchi. Si tratta anche qui di strategia competitiva, tuttavia con una serie di regole complesse da padroneggiare. Stiamo parlando di un gioco potenzialmente deterministico come Tris, dato che non contiene nessun elemento randomico (come carte o dadi), ma la vastità e la complessità delle mosse possibili lo rendono sempre aperto a sviluppi imprevisti (e non fatemi parlare della possibilità di bleffare sacrificando pezzi, dando l’impressione di essere degli sprovveduti o conoscendo le strategie preferite del proprio avversario). Anche grazie alla numerazione delle caselle, ogni partita può essere “registrata” segnandone le mosse e rivista in seguito, e questo ha portato alla codificazione di molte aperture e contesti.

Il bianco vince in, err…

Attorno alla fine del ’700 alcuni giocatori professionisti e dilettanti hanno iniziato a criticare proprio questa “formalità” negli scacchi, indicando una eccessiva dipendenza del gioco da memoria ed esperienza piuttosto che da creatività e talento. Nasce allora, in maniera molto abbozzata, lo shuffle chess (in seguito Chess960), in cui le posizioni dei pezzi più importanti sono decise casualmente ad inizio partita – il tutto per riportare gli scacchi da un esercizio/competizione di memoria ad una vera esplorazione del famoso “spazio di possibilità”. Certo, ogni gioco andrebbe valutato per i propri meriti e nuovi giochi (e generi) nascono con l’avanzare delle tecnologie – ma il senso alla base è lo stesso dai tempi dei faraoni. Come abbiamo visto in questo esempio, il concetto di “gaming” passa da Tris agli scacchi al Chess960 in maniera organica – con la differenza che il primo è un passatempo senza nessuna profondità, il secondo soffre a causa di anni di schematizzazione e competizione, ed il terzo reintroduce (artificialmente, ovvio: sarebbe un ottimo DLC) una giocabilità spontanea ed infinita impedendo ai giocatori di dipendere da strategie passate e costringendoli ad esplorare quel dannato spazio con le proprie gambe; insomma, come passare da Dragon’s Lair a Skyrim con una guida in mano a Minecraft. Tornando al discorso di Cage, insomma: si, è possibile definire cosa fa di un gioco un gioco. E di conseguenza, cosa non è un gioco. Il divertimento, ovvio, sta alla base (un gioco non divertente è un compito da fare o un esercizio di frustrazione) ma non tutte le forme di divertimento hanno gameplay: un cartone animato non ne ha, ma Dragon’s Lair si. Un libro non ne ha, ma un libro-game si. La differenza alla base è lo spazio di possibilità: la libera interazione dello spettatore col medium. Una volta presente possiamo iniziare a chiederci se questa interazione sia guidata più o meno gentilmente verso scelte obbligate (come nel caso di Tris/Dragon’s Lair), se sia vasta ma dotata di percorsi preferenziali (scacchi/Skyrim *cough* Forgiatura e Alchimia *cough*) oppure se sia talmente vasta o casuale da essere ogni volta una esplorazione personale (Chess960/Minecraft). Uno spazio di possibilità restrittivo o simile ad un corridoio significa meno interazione, rendere le azioni del giocatore irrilevanti ai fini del medium e totalmente gratuite.

Da un certo punto di vista capisco Cage e quello che intende dire: la sua opinione ha perfettamente senso fino all’uso della parola “gioco”. Opere come Beyond sono capolavori, ma chiaramente indirizzati verso una esperienza narrativo-immersiva che vede il gameplay come elemento accessorio, utile solo in funzione dell’immedesimazione. Definirle “giochi” è fuorviante perché l’interazione col giocatore è un obiettivo posto in secondo piano dai creatori, che preferiscono dare una direzione precisa alla propria visione artistica; in quanto consumatore ne apprezzo ogni merito ma se è del gameplay che voglio posso rivolgermi a prodotti pensati apposta per questa mia esigenza – e questo a prescindere dai gusti personali. Cage tira ovviamente l’acqua al proprio mulino raccontando le virtù della sua creatura, e avrebbe perfettamente ragione se il suo fosse un ragionamento astratto su cosa l’industria videoludica possa spremere fuori da quei cassoni neri, bianchi e grigi che ci teniamo in casa: non un nuovo genere ma proprio qualcosa di concettualmente diverso, degli interactive-movie che mirano ad una immersione ottenibile solo prendendo la spettacolarità del cinema e l’immedesimazione di un videogame.

Nel suo discorso sembra invece augurarsi che sia la definizione di videogame a cambiare, ed i gamers ad evolversi; più di tutto mi colpisce l’uso della parola “frustrating”, che mostra un chiaro obiettivo mancato. Come ho già detto in apertura penso sia questo uno dei motivi della crisi attuale del settore, sicuramente uno dei grandi rischi a lungo termine: un mercato dominato da titoli blockbuster basati su formule rassicuranti per gli investitori, e l’innovazione portata avanti da pochi appassionati spinti dal voler condividere una visione, una idea, una storia. Il rischio concreto è appunto quello di perdere il contatto con la natura ludica dei video-giochi, preferendo fornire ai propri fan/clienti una esperienza fatta e compiuta che, per quanto intrattenitrice, non lascia loro nessuna vera libertà di azione.